□叶一苇

长安居(白爽)按语:

以下刊发的《石上烽火·白爽三十六计篆刻》是刻于2005年的旧作,距今已18年了。追昔抚今,确实会生出“十八年恍如一梦,此身虽在堪惊”的感慨。

这一作品刻就后,曾寄付浙江篆刻大家叶一苇老先生求教之,并求他老人家在感觉差可一观的前提下,能从勉励、提携后学的角度,为此劣刻赐写一篇序言。让我意想不到的是,叶老不但首允了我求序的请求,而且还就这一组拙刻,提出了很多不足与修改的意见,叶老当年对我的谆谆教诲,犹在耳畔,至今不敢忘怀也。

初学篆刻时,我曾学过秦汉玺印,学过明清流派印,又曾专门钻研过“图像印”的刻法,但最终还是归入到“流行印风”之列。诞生于上世纪80年代的“流行印风”,应怎样定义?至今未见确切者。

在我看来,“流行印风”(书风)就是“和而不同”的时代印风,她的艺术精神象征着自由开放,凡心灵渴望自由开放的人,会情不自禁地,或自觉、不自觉地,集合到这种以自由开放精神为主导的篆刻实践潮流中去。

然而,18年后的今天,当代印坛的“权力”格局早已物是人非,当年盛极一时的“流行印风刻法”,起码在中国书协主办的“国展”体系中已杳然绝迹,这不能不说是一种悲哀。拙见以为,当下的书法篆刻创作,在很大程度上,正陷入到“死人”拖住活人的僵化境地,书协“国展”、“省展”体系内的书法篆刻创作,在其精神上已彻底死亡矣。

拙刻不值一提,但叶老赐写的这篇序言,则堪为当代艺术评论的典范之作,其所评论的对象固为拙刻,可是在其展开评论的过程中,显然又谈及了有关篆刻艺术创作的深层次问题,他老人家学养的丰厚与深湛,的确引人叹服。叶老是我辈学习的榜样,也许他懂得处世处事唯清心寡欲,才能得长寿之道的至理,所以他一生虽身怀绝技,却淡泊名利,不求闻达,他做人的境界之高,世之罕见。

叶老为赐写这篇序言的时候,已是一位88岁高龄的老人了,但他头脑中的思维、理路等依旧无比活跃、清晰,此足以是人活于世最大的福报。叶老的这篇序言是一篇风致洒落的美文,也是一篇阐释篆刻创作秘诀的妙文。今刊发于此,以飨读者诸君,兼对高居天国的叶老表示深深怀念。

近年,我因年迈体衰,归故乡居,尽日于壶山、熟水间,过着田园生活,孤陋而寡闻。

日前,白爽寄来他的新作《三十六计篆刻》集稿,属我写序。展读一过,顿感印如其名,一股“爽然”之趣逼人眼帘,于是想起了明代篆刻理论家朱简的话,他说:“工人之印以法胜,章字毕具,方入能品;文人之印以趣胜,天趣流动,超然上乘。”(《印经》)他用极其精练的语言总结概括了“工人之印”即以“法”为基础,创造艺术,以“趣”为指趋,继续发展。

篆刻的趣是“文趣”。文趣有两个方面:一是文字形式之趣;二是文字思想内容之趣。但后者往往为一般学习篆刻者所忽视,而偏重于文字形式。

观察印史,古代玺印的发展,随着时代转向为文人篆刻,主要还是文字思想内容的变化,不是文字形式的变化。古玺印的载体主要是“官名”、“人名”;自从文人参与篆刻的创作,篆刻的载体虽然仍沿用篆字,却主要是词句,或闲雅的辞藻,或警策的格言,或豪迈的俊语,显示了文学的蕴藉,借此来抒情乐志。文字内容的改变,萌动创作的激情,使篆刻渐渐地与文学接轨,启发了欣赏的兴趣;欣赏兴趣的提高,又刺激了创作的繁荣,发展了篆刻艺术。

白爽以“三十六计”为篆刻的题材结成一集,这个题材很好,因题材本身就有极大的趣味性。三十六计每计都用一语标示,如“瞒天过海”、“借刀杀人”、“以逸待劳”、“趁火打劫”等等,这些口头语、成语都为广大人民所喜闻乐见,凝练、生动,一语穷理,非常浅出;而总结每个战役,归纳为经验,却高屋建瓴,语语千钧,陶铸哲理,非常深入。前者作为“印语”,后者锲为边款,浅出与深入结合,红泥与墨痕相映。军事为内容,文学为藻彩,珠联璧合。

白爽以自己具有的艺术个性,爽利的风格,纵横石上,驰骋方寸,合情调于纸间,总体来说:文质彬彬。

古代的战争,已成为历史的故事,今天我们只在电视的戏剧片中看到:兵对兵,将对将,刀光剑影。把这种题材移植于篆刻,却化为一种特殊的艺术欣赏,比电视又进了一层,领略到刀光剑影的背后,还有运筹帷幄,决胜于千里之外的一面,白爽特冠以“石上烽火”,独具别趣。

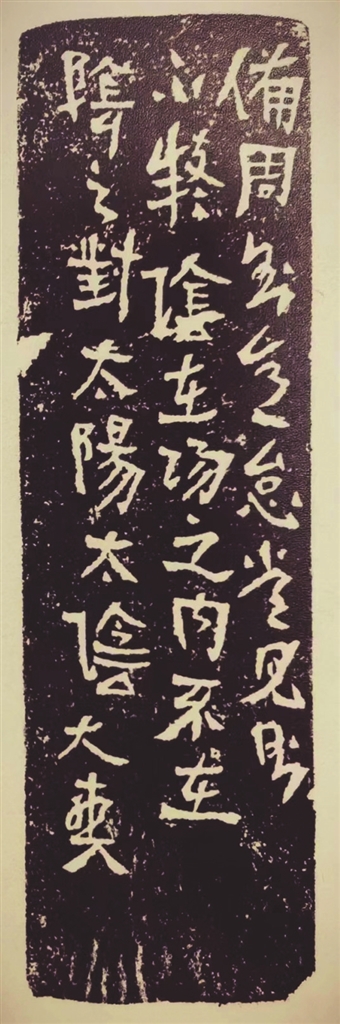

欣赏白爽的这个《篆刻集》,我们如果联系下面这段叙述,发挥想象,就更能深入到欣赏的深度:“下笔如下营;审字如审敌;对篆如对垒;临刻如临阵。以意为将,以手指为卒,以坐落为形势,以识藻为粮饷,以意为甲胄,以毫管为弓矢,以刀挫为剑戟,以布算为指挥,以配合为变动,以风骨为坚守,以锋芒为攻伐,以得意为奏凯,以知音为赏功。”(杨士修《周公瑾<印说>删》)这样神游其中,就深入到《石上烽火》的情境中了。

《三十六计》中,许多评论军事的哲理语言,又是文学的语言,涵味隽永。其中军事行阵之道,也是篆刻艺术挥刀之道,诸如:“阴在阳之内,不在阴之对”;“阳乖序乱”;“损阴以益阳”等,它们以“卦”论“阵”;我们可以移来作为篆刻的论“分朱布白”。

在古玺印中有“朱白相间”,往往是朱白相对,我们可以“阴在阳之内”,可以“乖”,可以“乱”,求其“损”与“益”,这样就变化多端。“刚中柔外”;“就势取利,刚决柔”;“损刚益柔”;“刚柔之际,奇而复奇”。这些理论,可以移来作为篆刻文字线条的论质感,就增加了笔势刀趣。

又如“示之动,利其静而有主”,可以帮助篆刻创造意境;“有用者不可借,不能用者,求借”,启迪了篆刻借边、借笔的运用。这些相通之处,以文驭技,就使技法得到了提升。

白爽善于写文章、搞理论,这是篆刻创作的优势。我以为:篆刻不是“印章”而是“文章”,心中装满了“印”,还不能创作出完美的篆刻;心中装满了“文”,可以创作出好篆刻。

文字是篆刻艺术的手腕功;文学是篆刻艺术的思想功。篆刻不应归类为工艺,而应归类于文化。随手写来这些杂乱之感,暂充为序,期就正于高明。

公元二○○五年十一月三十日,写于武义熟溪南岸,时年八十八。